Denken ohne Filter

Die Banalität des Rauchens

Hannah Arendt rauchte – das zeigen viele berühmte Fotos. Katharina Holzmann geht der Frage nach, wie sehr dieses Ritual das Denken der Philosophin prägte.

Von Katharina Holzmann

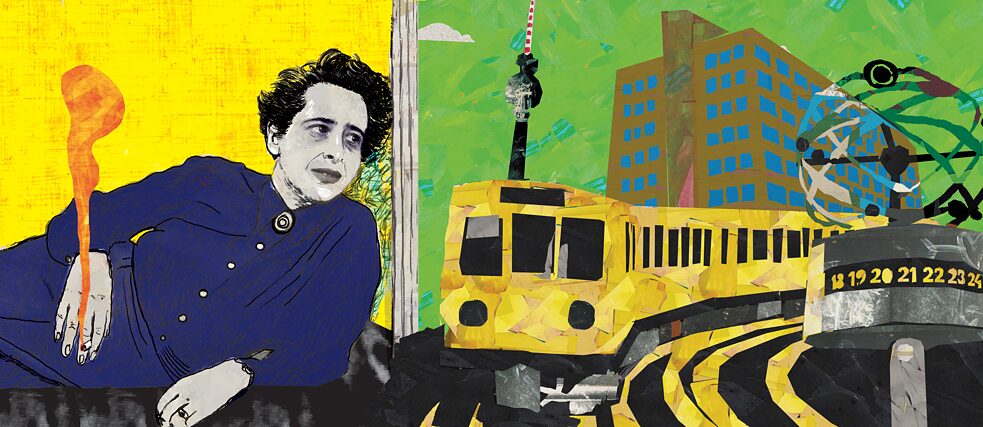

Es gibt Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben wie der Geruch kalten Zigarettenrauchs im Vorhang einer Eckkneipe. Eines davon zeigt Hannah Arendt am Rednerpult, mit Zigarette in der Hand. Die Augen halb geschlossen, schaut sie ins Leere mit diesem entrückten Blick, den viele Menschen bekommen, wenn sie tief an der Zigarette ziehen, den Rauch inhalieren, um ihn dann in einer langsamen, kontrollierten Bewegung durch ihre Lippen zu entlassen. Arendt war eine der großen Philosophinnen des 20. Jahrhunderts, bekannt für ihre präzise Sprache und ihre Unbequemlichkeit. Aber sie war auch – sagen wir es ruhig – eine Kettenraucherin. Und so ist dieser Text keine Verhöhnung, sondern eine Verbeugung. Denn manchmal führen auch Zigaretten zum Denken. Oder umgekehrt.

Rauchen heute: Uncool und unvernünftig

Der Konsum von Tabakprodukten ist heute irgendwie nicht mehr cool. Unvernünftig sowieso. Wer es heute wagt, in einer Gruppe von Menschen eine Zigarette zu entzünden, bekommt diese spezielle Mischung aus Mitleid und stiller Verachtung zu spüren – ähnlich wie jemand, der bei Rot über die Straße geht, während ein Kind zuschaut. Denn der moderne Mensch hat ja eine Aufgabe: Er sollte möglichst leistungsfähig bleiben, optimiert, glänzend, gut duftend und störungsfrei, eine Art Allwetter-Kapitalgut auf zwei Beinen, bereit zur nächsten Produktivitätssteigerung. Jede kleine Störung der Körperfunktionen, der seelischen Balance, gar des kollektiven Wohlgefühls, ist da ein Fauxpas. Es stört die neuen Gesundheitsrituale; es riecht, es wirkt lethargisch, es widerspricht dem Trend zur Selbstoptimierung und Effizienz. Jeder Zug an der Zigarette scheint ein Pakt mit dem Schatten, der langsam in die Lungen kriecht, sich in den zarten Alveolen einnistet und das reine Atemlicht trübt; ein Dieb, der langsam die Kraft aus den Muskeln zieht und die Freiheit aus jedem Atemzug. Wie oft erzählen mir Freunde, wie schön ihr Leben ist, seitdem sie keine Zigaretten mehr konsumieren: meist trinken sie nicht mehr so viel Alkohol (um nicht zu rauchen), sie sind vom Kaffee zum Grüntee umgestiegen (um nicht zu rauchen) und treiben mehr Sport (weil sie mehr Zeit haben, in der sie nicht rauchen). Ich lächle dann nur und nicke, während ich das Feuerzeug in meiner Tasche ertaste. Es geht ja nicht unbedingt um Coolness, aus dem Alter bin ich raus. Körperliche Sucht spielt bestimmt eine Rolle; aber vielmehr ist es eine bestimmte Haltung. Meine These: Das Rauchen führt zum Denken, weil es eine physische und psychische Pause erzeugt; umgekehrt führt das Denken zum Rauchen, weil intellektuelle Anstrengung nach ritualisierter Entspannung verlangt. Und wer denkt, der konsumiert vielleicht weniger – nicht unbedingt Zigaretten, sondern Dinge, Produkte, Erlebnisse –, der hinterfragt und versucht vielleicht ein bisschen mehr, diese Welt zu verstehen.Instrument der Reflexion

In irgendeiner Ausstellung über Hannah Arendt war auch ihr silbernes Zigarettenetui ausgestellt: Kein Modeaccessoire, sondern Arbeitsgerät. Ich stelle mir vor, wie sie es auf den Tisch legt, aufklappt, eine Zigarette herauszieht, anzündet, den Rauch einzieht – und genau in diesem Moment setzt der Gedanke an. Ein Innehalten, das fast schon zeremoniell wirkt. Vielleicht war die Zigarette für sie keine bloße Gewohnheit, sondern ein Instrument der Reflexion. Der Akt des Rauchens erzeugt einen Rhythmus, einen Takt, in dem Ideen entstehen können: ein kurzes Innehalten, ein tiefes Ziehen, ein Ausatmen, und in dieser winzigen Pause schälte sich etwas Wesentliches aus der Komplexität der Welt heraus.Veränderter Bewusstseinszustand

Früher (solange kann es nicht her sein, immerhin erinnere ich mich noch an Raucherabteile im ICE und einen sehr unappetitlichen McDonalds auf der Schloßstraße in Berlin) wurde das Rauchen in intellektuellen Kreisen weniger kritisch betrachtet, im Grunde könnte man sogar sagen, dass es zum Grundrepertoire der lässigen Denker*in fest dazu gehörte. In Cafés und Universitäten, in Salons und Seminaren, war der blaugraue Rauch ein vertrauter Begleiter zum Rotwein, zum Kaffee, zum Absinth. Das sah schon ziemlich cool aus, finde ich, wie sie alle im Cafè Laumer in Frankfurt oder im Romanischen Café in Berlin oder meinetwegen im Café de Flore in Paris sitzen und rauchen. Aber man macht es sich zu einfach, wenn man diese Atmosphäre zu einem Werbeplakat der Tabakindustrie herunterbricht; für Hannah Arendts Tätigkeit, das Denken, scheint es nur logisch und notwendig, sich in einem veränderten Bewusstseinszustand zu begeben: Rauschmittel können die Wahrnehmung verändern, sowohl im sensorischen als auch im kognitiven Bereich. Jede scheinbar banale Beobachtung, jeder Gedanke kann neu verknüpft werden, sie fördern das assoziative und ungewöhnliche Denken. Rauchen kann man gut alleine, aber in der Gruppe raucht es sich noch besser; sobald man zu zweit oder zu mehreren aus dem öffentlichen Raum tritt, schafft man eine Art temporäre Privatheit. Plötzlich ist da Raum für ein intensives Gespräch, fast konspirativ, weil man immerhin schon eines teilt: die Zigarette. Für ein paar Züge hören die Gedanken auf zu kreisen – oder sie beginnen neu zu schwingen, aber jetzt zwischen dem Glimmstängel in der einen Hand und dem, was das Gegenüber sagt. Und manchmal steht man auch einfach schweigend nebeneinander, beschäftigt damit, den Rauch auszustoßen, den grauen Schleier in die Luft zu malen und dabei die Welt zu betrachten, wie sie in diesem Moment an einem vorbeizieht.Mut zum Unbequemen

Es ist eine ritualisierte Pause, ein Moment, in dem die Welt draußen bleibt, auch wenn man zu mehreren ist. Eine totale Herrschaft lässt sich nur analysieren, wenn man sie aus Distanz betrachtet; und so ist die Zigarette eben nicht nur Symbol körperlichen Zerfalls und besorgniserregenden Rauschmittelkonsums – sie ist ein Symbol für Mut. Mut, nicht nur unbequem zu denken, sondern unbequem zu leben, den eigenen Rhythmus zu finden in einer Welt, die ständig nach Anpassung ruft. Denken ist nicht immer heroisch und abstrakt. Manchmal ist es banal, greifbar, verraucht. So nah liegen das Alltägliche und das Große, das Menschliche und das Philosophische, der Griff zur Zigarette und der Griff nach den Ideen.Wenn ihr heute den Geruch von kaltem Zigarettenrauch wahrnehmt, ärgert euch nicht, sondern denkt kurz an Hannah Arendt: wie sie da stand, das Leben und die Gedanken wie Rauchwolken formend, unbequem und unvergesslich. – Und dabei genau das tat, was Philosophen tun sollten: denken, atmen und nie aufhören, Fragen zu stellen.