Leben in New York

Orte, Menschen und intellektuelle Wege

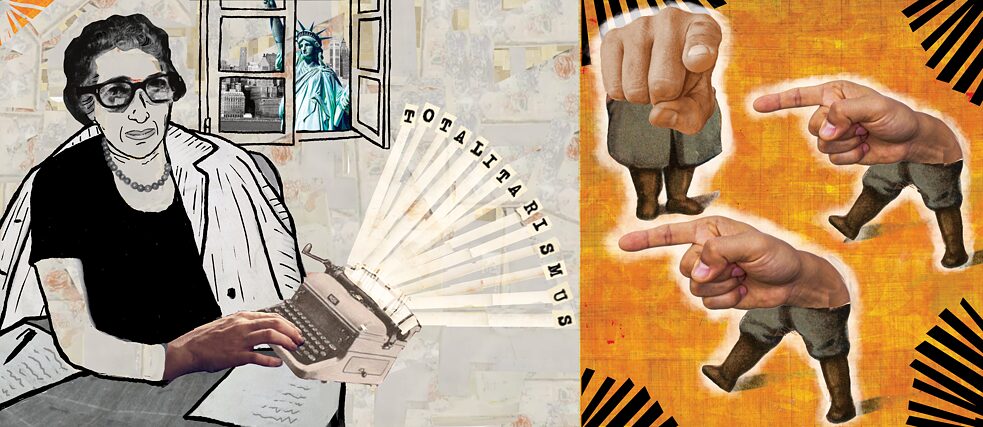

Illustration: © Eléonore Roedel

Zwischen Exil und Ankunft fand Hannah Arendt in New York nicht nur Zuflucht, sondern auch eine Bühne für ihr Denken. Ihre geistige Reise durch die Stadt, die zur Kulisse einiger ihrer einflussreichsten Werke werden sollte, führte sie von beengten Zimmern bis in Wohnungen mit Flussblick.

Von Walter Schlect

Mit Hannah Arendts Ankunft in New York öffnete sich ein neues intellektuelles Kapitel in ihrer Arbeit – geprägt von Exil, Rastlosigkeit und einer Stadt im Aufbruch.

Ellis Island

Am 22. Mai 1941 erreichten Hannah Arendt und ihr Ehemann Heinrich Blücher als Flüchtlinge Ellis Island. Den Anblick der Freiheitsstatue verknüpfte sie in diesem Moment vielleicht nicht mit den üblichen Bildern von Freiheit und Befreiung, sondern eher mit der Vision ihres Freundes Walter Benjamin vom Engel der Geschichte. Seine Figur sieht die Vergangenheit als „eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert“, während ein „Sturm […] ihn unaufhaltsam in die Zukunft [treibt], der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst.“ Benjamin schließt mit den Worten: „Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ Diese Metapher hatte Benjamin in seinem Essay Thesen „Über den Begriff der Geschichte“ entworfen, das er Arendt vor seinem Selbstmord als unveröffentlichtes Manuskript anvertraute. Das Manuskript befand sich unter den Habseligkeiten, die Arendt nach ihrer knappen und schmerzlichen Flucht aus Frankreich mit nach Amerika gebracht hatte. In New York fand Arendt bis zu ihrem Tod ein Zuhause. Dort erforschte sie unermüdlich die Kräfte des Bösen und Totalitären, die sie zur Flucht aus Europa gezwungen und den Kontinent an den Rand des Abgrunds gebracht hatten. Inmitten der pulsierenden Großstadt stürzte sie sich in das geschäftige Leben einer Denkerin, Forscherin, Schriftstellerin, Lehrerin und Herausgeberin und ließ sich von Benjamins Sturm des Fortschritts weiter in das 20. Jahrhundert treiben.317 West, 95. Straße

In New York fanden Arendt und Blücher ihre erste Bleibe in einer winzigen Wohnung am Rande der Upper West Side, 317 West, 95. Straße. Seit November 1941 schrieb Arendt deutschsprachige Kolumnen für die mehrsprachige Zeitung Aufbau und Artikel für andere Exilzeitungen. In ihrem Viertel gab es viele deutsch-jüdische Bewohner, und Arendt schloss Freundschaften mit anderen deutschen Muttersprachler*innen wie dem Historiker Salo Baron, der an der nahegelegenen Columbia University unterrichtete, und dem Autor der Moderne, Hermann Broch, der in der Nähe in Princeton, New Jersey, lebte. Baron vermittelte ihr sogar einen Job bei der Commission on European Jewish Reconstruction.Von ihrem Aussichtspunkt in Manhattan beobachtete Hannah Arendt, wie der Trümmerhaufen mit fortschreitendem Kriegsverlauf weiter in den Himmel wuchs. Die Lage der Jüdinnen und Juden in Europa wurde immer aussichtsloser. Zu dieser Zeit begann sie mit ihrer Arbeit an dem Werk, das sie nach Kriegsende 1951 in englischer Sprache unter dem Titel The Origins of Totalitarianism veröffentlichte und das ihren Status als öffentliche Intellektuelle in den Vereinigten Staaten zementierte.

130 Morningside Drive

Arendt und Blücher bezogen im Jahr der Veröffentlichung von The Origins of Totalitarianism (deutsche Ausgabe Elemente und Ursprünge totaler Gewalt von 1955) endlich eine eigene Wohnung am Morningside Drive im Norden der Stadt. Die Wohnung war nicht groß, doch Arendt konnte hier unermüdlich schreiben und ihr wachsendes intellektuelles Umfeld zu sich einladen. Inzwischen veröffentlichte sie englischsprachige Artikel in vielen der damals bedeutenden amerikanischen Zeitschriften. Dank enger Freundschaften mit amerikanischen Schriftsteller*innen und Intellektuellen wie Randall Jarrell und Mary McCarthy konnte Arendt ihre Sprachkenntnisse erweitern und ein tieferes Verständnis vom amerikanischen Alltagsleben entwickeln. Sie bewunderte die politischen Errungenschaften der amerikanischen Revolution mit ihrem geistigen Fundament der Aufklärung und setzte sich in ihrem Werk On Revolutions von 1963 (deutsche Ausgabe Über die Revolution von 1965) näher damit auseinander. Nach Jahren der Staatenlosigkeit nahm sie 1951 die US-Staatsbürgerschaft an. Blücher tat es ihr 1952 gleich. Doch das immer eisigere politische Klima, das auch im Wissenschaftsbetrieb in den Vereinigten Staaten um sich griff, bereitete ihr Sorgen. Das Gespenst des McCarthyismus ging an den amerikanischen Hochschulen um, und Menschen wie Blücher mit ehemaligen Verbindungen zur Kommunistischen Partei mussten um ihre Arbeit oder gar ihre Staatsbürgerschaft fürchten.370 Riverside Drive

1959 konnten Arendt und Blücher in eine größere Wohnung am Riverside Drive auf Höhe der Upper West Side ziehen. Die Straße verläuft im beschaulicheren Teil Manhattans entlang einer wunderschönen Parkanlage auf der Westseite der Insel. Das Viertel mit seinen pittoresken Wohnhäusern war im 19. Jahrhundert ursprünglich für die neuen Reichen direkt am Hudson errichtet worden. Doch zum Kriegsende lebten dort neben Angehörigen der weniger wohlhabenden Mittelklasse auch zahlreiche deutsch-jüdische Emigrant*innen wie Arendt. Die neue Wohnung, die sogar einen Blick auf den Hudson freigab, war für Arendt der perfekte Ort, um zu arbeiten und Freunde einzuladen.In dieser Wohnung schrieb sie auch Eichmann in Jerusalem. 1961 war sie nach Jerusalem gereist, um über den Prozess gegen den berüchtigten Nationalsozialisten und SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann zu berichten. Sie wollte unbedingt einen Nazi-Verbrecher mit eigenen Augen sehen. Doch zu ihrer Überraschung entsprach Eichmann nicht dem Bild des radikal bösen Schwerverbrechers, sondern vermittelte vielmehr den Eindruck eines mittelmäßigen Bürokraten, dem es schwerfiel, den eigenen Verstand zu benutzen. Anlässlich dieser Begegnung mit einem Mann, der zwar einen Massenmord organisieren konnte, aber nicht in der Lage zur kritischen Selbstreflexion war, entwickelte sie ihre berühmte These von der „Banalität des Bösen“. Ihre Berichterstattung zum Prozess erschien 1963 zunächst in mehreren Teilen im New Yorker und anschließend als Buch unter dem Titel Eichmann in Jerusalem. Es wurde zu einem ihrer bekanntesten und gleichzeitig auch umstrittensten Werke. Man warf ihr vor, Eichmanns Verbrechen zu relativieren und sogar Mitleid für ihn zu empfinden. Ein weiterer Vorwurf richtete sich gegen ihre Behauptung, die vom NS-Regime eingesetzten Judenräte hätten durch ihre Komplizenschaft mit den Nationalsozialisten zusätzlich zur Vernichtung der Juden in Europa beigetragen. Doch das Buch und auch Hannah Arendt als prominente Intellektuelle konnten die Kritik überdauern.

Spätere Jahre

Arendts Wohnung war immer noch Treffpunkt für einige der faszinierendsten Denker*innen und Schriftsteller*innen der damaligen Zeit. Inzwischen gehörte auch eine jüngere Generation dazu, zum Beispiel die New Yorker-Journalistin und Schriftstellerin Renata Adler und der deutsche Schriftsteller Uwe Johnson, der 1967 in die Nachbarschaft am 247 Riverside Drive zog. Arendt arbeitete noch immer unermüdlich, sowohl als Lehrerin (obwohl sie nie eine Festanstellung annahm) als auch als Schriftstellerin.Immer häufiger schrieb sie über politische Ereignisse und Katastrophen in ihrer Wahlheimat, die sie bisweilen missverstand. Einer ihrer frühen bemerkenswerten Fehlinterpretationen ist der Artikel Reflections on Little Rock, der 1959 in der Zeitschrift Dissent erschien. Darin kritisierte sie die Strategie der Bürgerrechtsbewegung zur Rassentrennung an Schulen, die Schwarze Kinder für ihre politischen Ziele missbraucht habe, denn Bildung sei ihrer Meinung nach Privatsache. (Im persönlichem Austausch mit Ralph Ellison räumte sie später ein, sich geirrt zu haben.) Doch häufig übte sie auch ausgesprochen scharfsinnige Kritik an der US-amerikanischen Politik und ihrem Scheitern, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg und Watergate. In ihrem letzten Essay Home to Roost (200 Jahre Amerikanische Revolution), das sie vor ihrem Tod 1975 veröffentlichte, warnte sie: „Es ist durchaus möglich, daß wir an einem jener entscheidenden Wendepunkte der Geschichte stehen, welche ganze Epochen voneinander trennen. Für uns Zeitgenossen, die wir in die unerbittlichen Anforderungen des täglichen Lebens verstrickt sind, ist die Trennungslinie zwischen einem Zeitalter und dem nächsten beim Überschreiten wahrscheinlich kaum sichtbar; erst nachdem die Menschen darüber hinweggestolpert sind, wachsen die Linien zu Mauern empor, hinter denen unwiederbringlich die Vergangenheit zurückbleibt.“ William Shawn, Redakteur beim New Yorker, schrieb anlässlich ihres Todes: „Der Boden schien zu beben, als sei ein Gegengewicht zu all der Unvernunft und Verdorbenheit in der Welt ganz plötzlich verschwunden.“