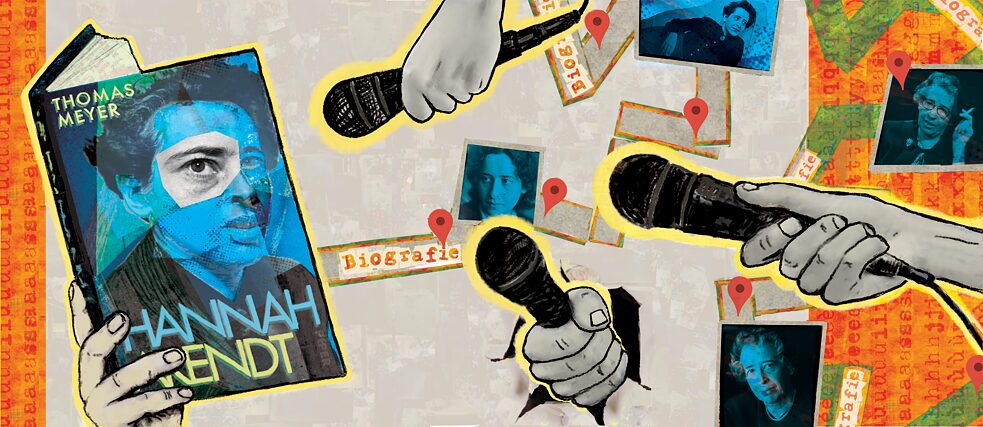

Thomas Meyer

Handeln als Freiheit

Vor 50 Jahren starb mit Hannah Arendt die wohl wichtigste Denkerin des 20. Jahrhunderts. Was ihr Denken heute so relevant macht und welche Rolle dabei Arendts Jahre im Exil spielen, verrät der Philosophie-Professor Thomas Meyer im Interview.

Von Jürgen Moises

Sehr geehrter Herr Meyer, Sie haben zwei Biografien über Hannah Arendt veröffentlicht, von denen die eine als neues Standardwerk gilt. Und Sie geben ihre Schriften als Studienausgabe neu heraus. Woher stammt Ihre Faszination für die Philosophin und politische Theoretikerin?

Also mein Interesse an Hannah Arendt ist fast zufällig geweckt worden. Ich wurde von dtv angefragt, ob ich einen Text aus dem Archiv herausgeben wolle. Der Text hieß auf Deutsch: Die Freiheit, frei zu sein. Und da habe ich gedacht: Das kommt genau zur richtigen Zeit. Dann ist der Verkauf direkt nach der Publikation 2018 explodiert. Ein anderer Moment war, dass mich der Bayerische Rundfunk und andere Funkanstalten fragten: Was machen wir jetzt von Seiten der Philosophie in Bezug auf die „Flüchtlingskrise“? Ich habe dann den Text Wir Flüchtlinge bei Reclam wiederveröffentlicht. Und der hat sich ebenfalls als ein Volltreffer in Bezug auf die damaligen Fragen erwiesen.

Dann habe ich angefangen, für eine Biografie zu recherchieren, und habe festgestellt, dass die Textsituation, freundlich formuliert, miserabel ist. Und ich habe mit dem Piper Verlag eine zwölfbändige Edition der deutschen Schriften verabredet. Zusätzlich kamen dann noch als 13. Band zwei Texte, die ich entdeckt habe, wo sich Arendt mit Palästina und Israel beschäftigt.

Das klingt höchst aktuell. Gilt das speziell für diese Texte oder generell für Arendts Denken?

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die, sobald sie auf ein Problem stoßen, sofort mit einem Zitat von Hannah Arendt kommen und denken, damit ist alles gesagt. Gleichwohl kann ich behaupten, dass neben den genannten Texten sicherlich die Lektüre von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, das erstmals 1955 auf Deutsch erschien, uns Gefahren aufzeigen kann, die in dem allmählichen Umkippen von Demokratien in autoritäre Regime besteht. Wie Menschen sich sozusagen „zurichten“ lassen, wie diese schleichenden und dann plötzlich sich radikalisierenden Prozesse sich entwickeln. Da ist Arendt immer noch eine sehr gute Beobachterin.

Arendt war nicht nur eine Denkerin der Katastrophen.

Lässt sich das konkretisieren?

Also stellen Sie sich vor, wie Arendt jetzt nach den diversen Treffen von Selenskyj, Trump und den europäischen Staatsführer*innen reagieren würde. Im Moment ist alles im Vagen, es gibt lediglich Absichtserklärungen. Aber mit Absichtserklärungen, sagt Arendt, ist nichts gewonnen. Es braucht eine verpflichtende Vertragsform, wo jemand Rechte und Pflichten eingeht, so dass andere wiederum darauf pochen können. Sie war insofern auch eine sehr juristisch denkende Person.

In Ihrer großen Arendt-Biografie beschäftigen Sie sich vor allem mit ihrer Zeit in Frankreich und Amerika, wo sie in den 1930er- und 1940er-Jahrenn als Jüdin im Exil war. Wo sie politisch aktiv war und offenbar mehr als 100 jüdischen Kindern zur Flucht verholfen hat. Interessanterweise scheint sich damit kaum jemand beschäftigt zu haben. Woran liegt das?

Das liegt erst mal daran: Philosoph*innen und politische Theoretiker*innen interessieren sich nicht für Archive. Der zweite Punkt: Die große Hannah Arendt hat sich mit den großen Problemen der Welt beschäftigt. Aber dass sie Kindern Mittagessen gekocht hat, am Telefon saß und versucht hat, für Leute Visa zu besorgen: Das hat man sich nicht vorstellen können. Auch nicht, dass sie über viele Jahre in den USA als freie Autorin in durchaus prekären Verhältnissen lebte. All diese Dimensionen sind bei der großen Hannah Arendt automatisch ausgeblendet worden.

Es gibt kein Denken, das nicht aus Erfahrung gespeist ist.

Ich arbeite mit diesem Satz, dass Arendt sagte: Es gäbe kein Denken, das nicht aus Erfahrung gespeist ist. Was sie erlebt hat in Frankreich, war dass wer keinen Pass hat, auch keine Rechte besitzt und eigentlich gar nicht existiert. Sie hat also verstanden, dass das Menschsein an die rechtliche Situation gebunden ist. Und sie war ständig von Flüchtlingen, die keine Rechte mehr hatten, umgeben. Ein berühmtes Kapitel über das Recht, Rechte zu haben, in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft kann man als direkt aus diesen Erfahrungen heraus entstanden ansehen.

Und gearbeitet hat sie für jüdische Fluchtorganisationen?

In Paris, genau. In den USA hat sie für die Jewish Cultural Reconstruction, Inc. gearbeitet. Eine Organisation, die die Rettung jüdischer Kultgegenstände und Bibliotheken zu ihrem Auftrag gemacht hat. Da hat sie nochmal zehn Jahre gearbeitet, am Ende in leitender Funktion. Und in dieser Funktion ist sie 1949 dann zum ersten Mal wieder nach Europa gereist und Anfang 1950 nach Deutschland.

Wie es aussieht, hat sie auch selbst lange nicht über die Exilzeit geredet. Zum ersten Mal im legendären Fernsehinterview im Oktober 1964 mit Günter Gaus.

Also auch der Kreis der Freundinnen und Freunde hat, soweit wir das aufgrund der Briefe nachvollziehen können, über gewisse Phasen ihres Lebens nichts Genaues gewusst. Und bei Gaus hat sie das dann fast wie eine Abenteuergeschichte erzählt: Da haben wir uns um die Kinder gekümmert und haben die mit Visa versorgt und so weiter.

Aber dem nachgegangen ist dann niemand?

Elisabeth Young-Bruehl erwähnt ein paar Dinge in ihrer ersten Biografie. Und ich kenne Forscher, die irgendwann die Suche abgebrochen haben. Ich hätte auch nichts gefunden, wenn ich nicht zufällig in einem Archiv einen Hinweis gefunden hätte, der mich nach Jerusalem geführt hat. Da habe ich dann zusammen mit einer Freundin die Dokumente gefunden. Und wir werden die nächstes Jahr herausgeben. Das heißt: Briefe und Papiere, Berichte, Listen mit Namen. Listen mit Informationen wie: Der Gesundheitszustand der Kinder, Telegramme. Aber auch eindringliche Berichte über die Situation in Deutschland und Frankreich.

Noch mal zum berühmten Interview mit Gaus, das heute, wie Sie schreiben, sogar als „Kult“ gilt. Woran liegt das?

Also schon die Zeitungskritiken waren enthusiastisch. Denn so hatte eine Jüdin im deutschen Fernsehen vorher nicht gesprochen. Die so ganz souverän über ihre Lebensgeschichte verfügt. Und die so klar, aber auch distanziert über die Dinge berichtet. Das haben die Leute sofort gesehen. Und dieses Interview hat auch mehrere Grimme-Preise eingeheimst.

Was aber wohl auch eine Rolle spielte, ist Arendts Stimme. Sie sprechen im Buch vom „Arendt-Sound“. Aber auch wie sie da saß, selbstbewusst, als rauchende Intellektuelle: Das kannte man damals ja nur von Männern.

Ja, absolut. Also sie war ja ganz emanzipiert. Und diese Kombination hat die Leute, glaube ich, fasziniert und irritiert.

Was würden Sie sagen, ist aus heutiger Sicht Arendts wichtigstes Werk? Und welchen Text würden Sie zum Einstieg empfehlen?

Also der wichtigste Text ist glaube ich immer noch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Nur kann man das keinem einfach so in die Hand drücken. In der Ausgabe, die wir gemacht haben, hat das Buch über 1.000 Seiten. Zum Anfang würde ich ihr Buch über Rahel Varnhagen empfehlen. Das ist glaube ich das zugänglichste. Über das Leben einer deutschen Jüdin aus der Zeit der Romantik. Und ansonsten: In den Bänden, wo wir die Vorträge und Aufsätze publiziert haben, gibt es zwar Texte, die für ein Fachpublikum sind. Aber es gibt eben auch Texte wie Wir Flüchtlinge und andere, wo sie sich zum Beispiel mit Fragen von Lüge und Wahrheit in der Politik auseinandersetzt. Das heißt: Hannah Arendt bietet beides. Sehr komplexe Fachaufsätze, aber auch zugängliche Texte zu allgemeinen politischen Fragen, die uns genauso interessieren wie Arendt vor 50 oder 60 Jahren.