Leben in Paris

Acht recht glückliche Jahre

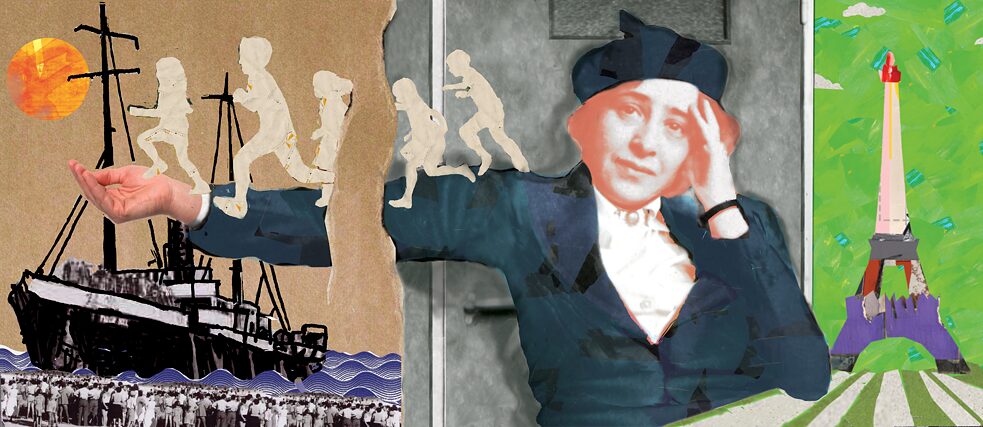

Im Jahr 1933 verlässt Hannah Arendt Deutschland und flieht nach Paris. Was sie in den acht Jahren bis zu ihrer Emigration in die Vereinigten Staaten erlebt, wird Leben und Werk der politischen Theoretikerin maßgeblich beeinflussen. Und doch blieb ihre Zeit in Frankreich von der Forschung lange unbeachtet.

Von Gina Arzdorf

Als Hannah Arendt im Oktober 1933 nach Paris emigriert, ist sie entschlossen, die akademischen Kreise, in denen sie während ihres Studiums in Marburg und Heidelberg verkehrte, endgültig hinter sich zu lassen. Zu sehr schmerzte es die 27-Jährige zu sehen, wie sich der Mann, der nicht nur die erste große Liebe ihres Lebens, sondern auch eine Schlüsselfigur ihrer philosophischen Ausbildung war, den Nationalsozialisten zuwandte: Martin Heidegger trat 1933 in die NSDAP ein. Nie wieder werde sie „irgendeine intellektuelle Geschichte anrühren“, so der Entschluss, den Arendt angesichts des Verrats fasste. „Denn das persönliche Problem war nicht, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten“, sagt sie 1964 dem Journalisten Günter Gaus in ihrem wohl bekanntesten Interview.

Aktivistisches Engagement

Und tatsächlich sind die acht Jahre, die Hannah Arendt in Frankreich verbringt, keine der Kontemplation. Angesichts der sich rasant verfinsternden politischen Lage und des wachsenden Antisemitismus in Deutschland stellt das bloße Denken für sie keine Option mehr dar. Sie ist überzeugt: „Wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen“. Und so arbeitet Hannah Arendt in Paris für verschiedene jüdische Hilfsorganisationen, deren Ziel es ist, die jüdischen Jugendlichen aus Deutschland, die in den 30er Jahren ohne jegliche Perspektive in der französischen Hauptstadt eintreffen, auf eine Emigration nach Palästina vorzubereiten.Hannah Arendts Jahre der Sozialarbeit, und ihre Zeit in Frankreich als solche, waren für die Forschung lange von geringem Interesse. Dabei prägte das zwischen Oktober 1933 und Mai 1941 Erlebte nicht nur den Verlauf ihres weiteren Lebens, sondern bildet auch eine Grundlage der in den Vereinigten Staaten entstandenen Schriften. Der konkret erfahrene Antisemitismus und dessen Geschichte, die sie in Paris zu untersuchen beginnt, liegen dem ersten Kapitel ihres politischen Hauptwerks Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zugrunde. In Frankreich erfährt Arendt zudem am eigenen Leib, was es bedeutet, in Unfreiheit zu leben. Als die deutschen Truppen im Mai 1940 einmarschieren, wird sie als „feindliche Ausländerin“ in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert, aus dem sie sich nach einem Monat befreien kann. Zwei Jahre nach ihrer Flucht in die USA erinnert sie sich im Essay We Refugees zurück, dass sie, die Exildeutschen, „sieben Jahre lang die lächerliche Rolle von Leuten spielten, die versuchten, Franzosen zu sein“ - nur um zu Kriegsbeginn als Deutsche interniert zu werden. Dabei war ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit längst aberkannt worden.

Rathaus 15. Arrondissement Paris, 2025 | Foto (Detail): © Laurent Daniel

Metaphorisches Zuhause

Und dennoch spricht Hannah Arendt einige Monate vor ihrem überraschenden Tod im Jahr 1975 von „acht langen und recht glücklichen Jahren“ in Frankreich - trotz aller gescheiterter Versuche der Anpassung, der Unmöglichkeit, in Paris eine Arbeitserlaubnis oder gar die französische Staatsbürgerschaft zu erhalten, der prekären Wohnverhältnisse, der Geldnot, der Hostilität, die Teile der Bevölkerung den immigrierten Deutschen entgegenbrachten, und schließlich der Deportation. Wenn sie an ihrem Lebensende versöhnlich auf ihre Pariser Zeit zurückblickt, dann sicherlich auch, weil sie in der französischen Hauptstadt Heinrich Blücher kennenlernte, jenen Berliner Kommunisten, den sie im Januar 1940 im Rathaus des 15. Arrondissements heiratet, und mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wird. Bis zu seinem Tod soll sie ihn „Monsieur“ genannt haben, in Anlehnung an die ersten gemeinsamen Jahre in Paris, wo das Paar im Kreis der exilierten deutschen Juden und Kommunisten ein metaphorisches Zuhause fand.

Café Le Dôme, Paris, 2025 | Foto (Detail): © Laurent Daniel

Im Pariser Süden

Lebensmittelpunkt der Schicksalsgemeinschaft waren die Viertel südlich der Seine, das Quartier Latin und die Gegend um den Boulevard du Montparnasse, die im Laufe der 1930er Jahre immer mehr deutschen Intellektuellen Zuflucht bot. Im unweit des Jardin du Luxembourg gelegenen Café Le Dôme, seit Beginn des 20. Jahrhunderts beliebter Treffpunkt der Bohème, soll man 1934 mehr Deutsch als Französisch gehört haben. Und in der 10 Rue Dombasle im Süden der Stadt wurde bald ein großer Teil der Zimmer von Deutschen bewohnt. Heute bezeugt eine Plakette an der Hausfassade, dass auch Walter Benjamin zu den Mietern zählte. In „Benji“ fand Hannah Arendt den engsten Freund ihrer Pariser Jahre, mit dem sie trotz aller existenzieller Nöte die Begeisterung für die Schönheit der Stadt teilte. Anders als Hannah Arendt und Heinrich Blücher wird ihm die Flucht in die Vereinigten Staaten nicht gelingen. Als man ihm kurz hinter der spanischen Grenze die Weiterreise verwehrt, nimmt er sich das Leben. Das Manuskript seines letzten Werks, Über den Begriff der Geschichte hatte er einige Tage zuvor Hannah Arendt anvertraut, die nach ihrer Ankunft in New York im Mai 1941 alles daransetzt, es zu veröffentlichen. Hier, in den Vereinigten Staaten, erlebt sie ihren publizistischen Durchbruch. Doch wenn Hannah Arendt später sagt: „Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk geliebt […], ich liebe in der Tat nur meine Freunde“, dann beruhen diese Worte mit Sicherheit auch auf den Erfahrungen und Begegnungen ihrer acht Jahre in Frankreich.

10 Rue Dombasle, Paris, mit Plakette zu Walter Benjamin | Foto (Detail): © Laurent Daniel