Flucht und Philosophie

Eine geistige Wahlverwandtschaft

Was verbindet Hannah Arendt und Walter Benjamin über das Pariser Exil hinaus? Sigrid Weigel und Uta Staiger sprechen über Arendts und Benjamins gemeinsame Denkwege, überraschende Parallelen und darüber warum ihre Ideen heute aktueller sind denn je.

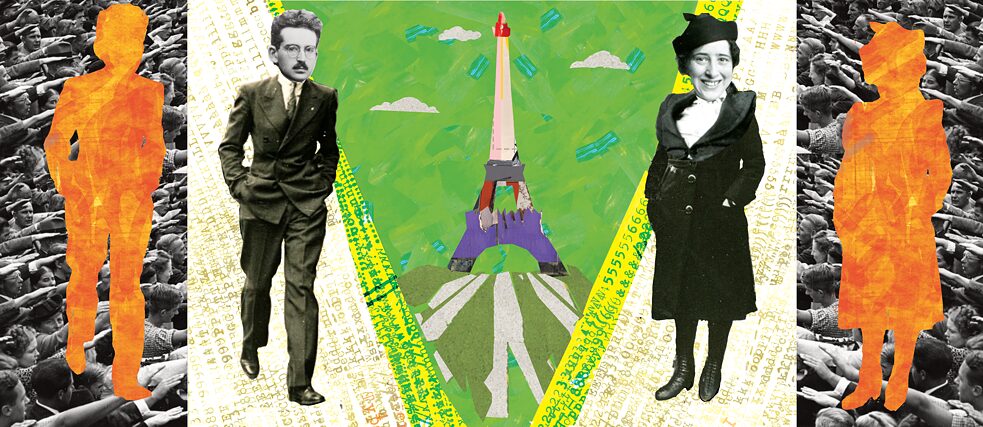

Die Wege von zwei der bedeutendsten deutschsprachigen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, Hannah Arendt und Walter Benjamin, kreuzten sich im Pariser Exil, wohin beide als Juden vor den Nationalsozialisten flohen. Auch in ihrem Denken verband sie viel. Worin bestand ihre „geistige Wahlverwandtschaft“?

Sigrid Weigel: Hannah Arendt und Walter Benjamin verbindet die radikale Art und Weise, wie sie die Katastrophen und Krisen des 20. Jahrhunderts zum Ausgangspunkt nahmen, um Schlüsselbegriffe der europäischen intellektuellen Geschichte neu zu denken. Beide begannen im Zwischenfeld von Philosophie und Literatur und gingen in ihrem Denken weit darüber hinaus zur politischen Theorie und Geschichtstheorie. Der Umgang mit der Sprache ist dabei zentral, die Buchstäblichkeit ihres Schreibens, die Herangehensweise, Begriffe, Bilder und Worte vom Grund auf neu zu betrachten, auch von der Rückseite und dem darin Verborgenen.

Eine weitere Verbindung ist ihre Konzeption des Erbes als Band der Generationen. Bei Benjamins Geschichtsthesen ist von einer schwachen messianischen Kraft die Rede, die die Generationen verbindet: Wir sind auf der Erde erwartet worden, es gibt eine Verpflichtung gegenüber den vorausgegangenen Generationen, die nicht leicht einzulösen ist. Bei Hannah Arendt ist es nach der Katastrophe, nach dem Holocaust und dem 2. Weltkrieg, der Versuch, eine post-messianische Hoffnung zu denken, mit ihrer Idee, dass mit jedem Erdenbürger ein Neuanfang möglich ist: Natalität als Bedingung der Möglichkeit von Handeln.

Das Politische, das sind für sie nicht Institutionen, sondern das, was aus dem Miteinander der Menschen entsteht.

Personen, die eine gewisse Avantgarde bilden, weil sie neue Grenzen erspüren und Denkräume betreten, haben es häufig während ihrer Lebenszeit sehr schwer und werden erst spät anerkannt. Ist auch dies ein verbindendes Element zwischen Arendt und Benjamin?

Uta Staiger: Ich finde es spannend, wie sowohl bei Arendt als auch bei Benjamin der posthume Nachruhm gewachsen ist. Natürlich besonders bei Benjamin, der zu Lebzeiten sehr wenig anerkannt war. Das war bei Arendt schon anders, aber das enorme Nachleben ihrer Arbeit in den letzten Jahrzehnten ist genauso prägend. Es ist auch interessant in dem Sinne, dass Arendt die Einleitung zu den Illuminations, ihrer Ausgabe von Benjamins Werken, schrieb. Diese Einleitung dreht sich genau um diese Frage, um den Ruhm, um die „fama“, und besonders um den Nachruhm. Arendt arbeitet darin heraus, dass Nachruhm hauptsächlich denen zukommt, die unklassifizierbar sind: die anecken, die außerhalb jeglicher existierenden Strukturen und Genres stehen.

Dies trifft auch auf Arendt insofern zu, als sie sich selbst mehrmals in ihrem Leben neu positionierte, erst als Philosophin, dann als politische Theoretikerin. Sie stößt sich immer wieder an der stark formellen analytischen Tradition der anglo-amerikanischen Philosophie und versucht, eine andere Formsprache und Schreibweise einzubringen. Sie sagt in einem Moment, dass sie versucht, den Amerikaner*innen die Philosophie zu erklären, und sie schaffe es nicht so ganz. Genauso wie die Deutschen ein bisschen Nachhilfe in der Politik bräuchten. Arendt und Benjamin sind als Philosophin und Philosoph zugänglicher als Kant, Heidegger oder Nietzsche. Sie schreiben bildlicher und damit sind sie unklassifizierbar.

Im Pariser Exil versuchte Benjamin, sich unter großen Schwierigkeiten als Schriftsteller und Literaturkritiker durchzuschlagen. Hannah Arendt hingegen trat politisch in Aktion und arbeitete für die Jugend-Aliyah, eine Organisation, die jüdische Kinder nach Palästina brachte. Zeigen sich hierin Unterschiede zwischen beiden in Bezug auf ihre praktische „Handfestigkeit“ und ihre Zuwendung zur Welt, die sich auch in ihren Werken ausdrücken?

Sigrid Weigel: Als Arendt ins Exil ging, war sie dabei, eine Habilitation zu schreiben. Sie war zu dem Zeitpunkt bereits Universitäts-Philosophin, auch wenn sich ihr Schreiben von der gängigen Philosophie unterschied. Ihre Dissertation über den Liebes-Begriff bei Augustinus ist hochkomplex, was die Begrifflichkeit angeht. Ihre wissenschaftliche Arbeit konnte sie im Exil nicht weiterführen und engagierte sich dann in der praktischen politischen Arbeit. Sie hatte eine komplizierte Flucht hinter sich, schon von Deutschland nach Paris, dann später noch mal, als sie dem Lager Gurs entkommen war.

Benjamin ging früher ins Exil, weil er schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten ahnte, dass er fliehen müsste. Er war nicht an der Universität, weil seine Habilitation abgewiesen worden war, sondern lebte als sogenannter freier Schriftsteller. Benjamin hatte enge Beziehungen zur französischen intellektuellen Kultur und versuchte daran anzuknüpfen und seine Arbeit als Essayist und Kritiker fortzusetzen. Das waren also sehr unterschiedliche Ausgangspositionen. Arendt setzte dann in Amerika völlig neu an, schrieb Englisch und wandte sich der Politischen Theorie zu.

Uta Staiger: Während ihrer Zeit in den USA äußerte sich Hannah Arendt sehr stark zu politischen Vorgängen, etwa in Bezug auf den Eichmann-Prozess, den Vietnamkrieg oder Watergate. Es gab Momente, in denen sie sich so stark in dieses öffentliche Expertise hineingezogen fühlte, dass sie sich fast vom wissenschaftlichen Arbeiten zurückzog. Dafür war Benjamin vielleicht oft zu obskur, manchmal auch in seinen Interessen und seiner Ausformulierung.

Sigrid Weigel: Walter Benjamin ist ein „Gründungsvater“ der Kulturwissenschaft, während Hannah Arendt eine „Gründungsmutter“ einer anthropologischen Theorie des Politischen ist, die sich weder in die Philosophie noch in die praktische Politikwissenschaft einfügt. Sie profitiert aber von beidem, von dem Bezug auf die fundamentalen Fragen, welche die Philosophie gemeinhin in Distanz zur Praxis formuliert, und vom Gegenwartsbezug der Politikwissenschaft. Bei allem Unterschied verbindet beide, Arendt und Benjamin, jedoch die Reflexion darüber, wie die Schreibweise, wie Metaphern und Bilder das Denken prägen.

Da ist das Sich-Finden in einer Fremdsprache, in der man lernt, zu schreiben, aber in der doch immer die Fremdheit mitschwingt und bleibt.

Uta Staiger: We Refugees ist ursprünglich ein kleiner Artikel, der sich später zu einem größeren Werk entwickelte. Interessant ist, dass sie sich selbst mit diesem Artikel identifiziert, sie schreibt sonst nicht aus der Ich-Position. Diese Aufstellung ist sehr spannend.

Was sie sehr gut darstellen kann, ist diese Fremdheit, die auf verschiedene Arten operiert. Da ist zum Beispiel das Sich-Finden in einer Zweisprachigkeit, einer Fremdsprache, in der man lernt, zu schreiben, und die irgendwann die eigene wird, aber in der doch immer die Fremdheit mitschwingt und bleibt. Sie sagte in einem Interview, dass sie sich im Englischen andere Sachen erlaubt als im Deutschen. Sie beschreibt auch andere Register, andere Formen des Ankommens, des eingeordnet Werdens, der Assimilation oder Resistenz dagegen. Das steht bezeichnend für die Situation eines Flüchtlings, der versucht, sich im Neuen eine neue Heimat zu schaffen, sprachlich, beruflich und intellektuell. Das ist der eine Punkt.

Man muss gleichzeitig sagen, dass Arendt ein privilegierter Flüchtling gewesen ist. Trotz der langen Staatenlosigkeit hatte sie die Möglichkeit, weiterzuarbeiten und Anbindung zu finden.

Im anderen Teil des Textes We Refugees geht es um die Frage, was einen Menschen ausmacht. Was macht menschliches Leben aus, gerade wenn als Konsequenz der totalitären Herrschaft, das Leben eines Menschen keine Bindung mehr an territorialen Nationalstaaten hat, und damit auch keine einforderbaren Rechte geltend machen kann?

Sigrid Weigel: Für mich ist We Refugees der Ausgangspunkt von Hannah Arendts politischer Theorie. Sie schreibt aus eigener Erfahrung über die Situation von Flüchtlingen, insbesondere jüdischen Flüchtlingen und Staatenlosen, und entwickelt dabei eine radikale Kritik an der Assimilationspolitik, sowohl an der Assimilationsforderung des Einwanderungslandes als auch am Assimilationsverhalten vieler Migrant*innen.

Dabei entwickelt sie die These, dass man Geschichte aus der Perspektive der schwächsten Position schreiben muss, und beobachtet, dass zum ersten Mal in der Geschichte die Geschichte der Juden und Jüdinnen nicht mehr eine separate Geschichte sei, sondern mit der universellen Geschichte verbunden.

Daraus folgt Arendts Buch über den Totalitarismus, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, wo sie die Vernichtungsstrategien und -praktiken in den Konzentrationslagern genau analysiert und ein theoretisches Kapitel über die Aporien der Menschenrechte einfügt.

Und das ist bemerkenswert, weil es zum ersten Mal eine kritische Analyse der Aporie der Menschenrechte entwickelt. Menschenrechte einerseits als letztes Recht, auf das sich Menschen beziehen können, die aber andererseits nichts wert sind, wenn sie nicht von Bürgerrechten gedeckt sind. Sie werden immer als universelles Recht gedacht, das über den Bürgerrechten steht. Hannah Arendt beschreibt aber genau, wie Menschen, wie etwa die Staatenlosen, die nur noch auf Menschenrechte verwiesen sind, letztlich keine Rechte haben. Und das ist so aktuell wie nur irgendetwas.