Everywhere you look

Deutsche Spuren in San Francisco

Geschichte

Aus Yerba Buena wurde 1847 San Francisco, nachdem sich die Einwohner gegen die mexikanische Regierung aufgelehnt und den unabhängigen Staat Kalifornien proklamiert hatten.

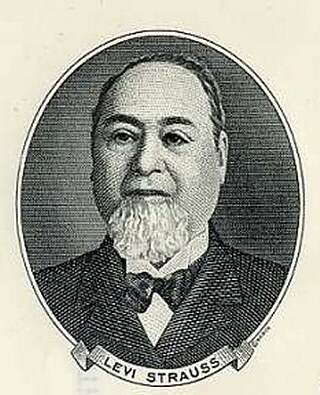

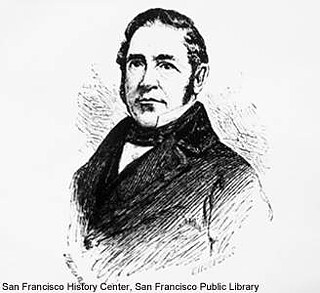

Als jüngster Sohn jüdischer Eltern kam Levi 1829 in Buttenheim/Bayern zur Welt. Mit 18 folgte er seinen Geschwistern und setzte – beflügelt vom Wunsch auf ein erfolgreiches Leben als unabhängiger Geschäftsmann - nach Amerika über.

Levi lebte mehrere Jahre in New York und arbeitete im Textilhandel seiner Geschwister, bevor ihn der Goldrausch 1853 nach San Francisco brachte. Hier eröffnete er seinen eigenen Textilhandel und fungierte zudem als Repräsentant des New Yorker Familienunternehmens.

1873 erfüllte sich sein großer Traum: dank eines originellen Einfalls (der ihm zusammen mit Jacob Davis, einem Schneider aus Nevada, kam) begann Levi neue Hosen herzustellen: an den Seitentaschen und am Button-fly arbeitete er markante Metallnieten ein. Dies war die Geburtsstunde der Blue Jeans. Bald gründete er die „Levi Strauss & Co. Handelsgesellschaft“, die in den folgenden Jahrzehnten zum Global Player aufstieg und deren Blue Jeans 501® sich später neben Marlboro oder Coca Cola als eine der populärsten amerikanischen Marken des 20. Jahrhunderts etablieren sollte. Über viele Jahrzehnte produzierte Levi Strauss & Co. in der 250 Valencia Street.

Der Hauptgeschäftssitz befindet sich auch heute noch in der Battery Street, die LEVI’S® Jeans sind jedoch nicht mehr „made in America“. Im Jahr 2003 wurde das letzte amerikanische Werk in San Antonio (Texas) geschlossen.

Trotz seiner weltweiten Bedeutung blieb Levi Strauss & Co. viele Jahre ein Familienunternehmen, das nach Levis Tod 1902 von seinen vier Neffen (aus der renommierten Haas-Familie) weitergeführt wurde. Levi Strauss’ Grab befindet sich auf dem Friedhof „Home of Peace“ in Colma, neben den Ruhestätten von Adolph Sutro, der Haas- und der Lilienthal-Familie.

Georg Albrecht Ferdinand Kuner wurde 1810 in Lindau/Bayern geboren. Der Goldrausch lockte den gelernten Gold- und Silberschmied 1849 nach San Francisco, wo er als Graveur zu arbeiten begann. Caleb Lyons, der die Verantwortung für den Entwurf eines neuen kalifornischen Siegels hatte, war dermaßen beeindruckt von Kuners handwerklicher Geschicklichkeit, dass er ihn kurzerhand mit der Gravur beauftragte. Auf diese Weise leistete Albrecht Kunder seinen bedeutenden Beitrag zur kalifornischen Geschichte.

Nach einem römischen Mythos der Antike illustriert das Siegel das Bild der Gottheit Minerva, deren Blick über ein Landschaftsidyll schweift, das aus Bergen, Eichenbäumen, dem mächtigen Ozean und natürlich Gold besteht. Kalifornien wird als der arkadische „goldene Staat“ mit seinem Wohlstandsversprechen abgebildet.

Noch heute ist das große Siegel des Staates Kalifornien in offiziellem Gebrauch des Gouverneurs. Wichtige Dokumente und Gesetze werden mit seinem Stempel versehen.

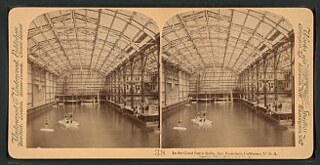

The Great Seal of California

Seine hervorragenden Kenntnisse im Minenbau führten den 1830 in Aachen geborenen Sutro im Alter von 20 Jahren nach San Francisco. Hier gründete er die Firma „Sutro Metallurgical Works“, die sehr rasch ein gewaltiges Projekt in Angriff nahm: zwecks Abtransport von Minensilber baute sie den Sutro Tunnel in East Dayton, Nevada. Dies war der Beginn einer imposanten Karriere. In den Folgejahren erschuf sich Sutro ein kleines Imperium. Zeitweise gehörten ihm mit den sogenannten Sutro Heights (Teile des heutigen Golden Gate Parks und Ocean Beach) acht Prozent der Gesamtfläche der Stadt. Hier kaufte er das von einem Feuer zerstörtes Cliff House und baute es neu auf. 1898 ließ er ganz in der Nähe die Sutro-Bäder errichten: riesige verschieden temperierte Salz- und Süsswasserbäder mit Rutschen für tausende Erholungssuchende. Wegen dieses großen sozialen Engagements wurde Sutro 1894 trotz seines fortgeschrittenen Alters zum Bürgermeister von San Francisco gewählt. Er starb 4 Jahre später.

Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof „Home of Peace“ in Colma, neben den Ruhestätten von Levi Strauss und den Haas- und Lilienthal-Familien.

1966 brannten die Sutro-Bäder aus nie vollständig geklärten Gründen ab. Heute sind dort nur noch die Betonruinen zu erkennen.

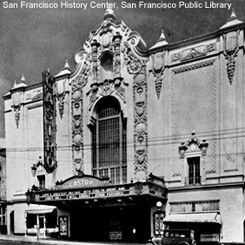

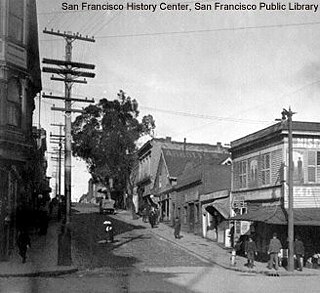

Stau auf Bush Street Ecke Grant um 1940. | San Francisco History Center, San Francisco Public Library

Die kulturelle Programmarbeit ist auf die Bereiche Film und Medien, moderne bildende und darstellende Kunst konzentriert. Außerdem werden Diskussionen zu aktuellen gesellschaftspolitischen und zeithistorischen Themen organisiert.

Im Rahmen seiner pädagogischen Verbindungsarbeit berät das Goethe-Institut Deutschlernende und betreut Deutschlehrende in den Bundesstaaten Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Kalifornien, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington und Wyoming.

Die Sprachabteilung des Instituts bietet intensive Deutschsprachkurse auf jedem Niveau sowie spezielle Kurse zur deutschen Literatur, zum Alltagsgeschehen und Konversation an. Prüfungen zum Nachweis von Deutschkenntnissen, Informationen über Studienbeihilfen und Stipendien für Deutschlehrende gehören zu unserem Serviceangebot.

Derselbe Ort heute: das Goethe-Institut befindet sich im Gebäude mit beiden Arkaden (530 Bush Street).

| Foto: Chantal Buard

Darüber hinaus beraten wir Sie über das vielfältige Sprachkursangebot der 14 Goethe-Institute in Deutschland und vermitteln Sie gerne.

Derselbe Ort heute: das Goethe-Institut befindet sich im Gebäude mit beiden Arkaden (530 Bush Street).

| Foto: Chantal Buard

Darüber hinaus beraten wir Sie über das vielfältige Sprachkursangebot der 14 Goethe-Institute in Deutschland und vermitteln Sie gerne.Goethe-Institut San Francisco

Architektur

Kunst

San Francisco bot insbesondere deutschen Fotografen in den 40iger Jahren ein neues Zuhause und eine neue Wirkungsstätte.

Im Umfeld des deutschen Expressionismus und als Schüler Otto Müllers begann der in Breslau geborene Gutmann eine vielversprechende Karriere als Maler. Nach Hitlers Machtergreifung wurde ihm als Jude das Arbeiten, Ausstellen und Unterrichten unmöglich gemacht. Gutmann flüchtete 1933 nach San Francisco und avancierte schnell zu einem der gefragtesten Dokumentar- und Pressefotografen. Seine Aufnahmen wurden in zahlreichen Zeitschriften veröffentlicht und bereits in den späten dreissiger Jahren in Museen ausgestellt. In ihnen dokumentierte er Phänomene des städtischen Lebens, wie z.B. Werbeanzeigen, Autos, Menschen auf der Strasse, Festivals oder Versammlungen. Viele dieser Bilder haben eine surreale Wirkung und Alltägliches entfaltete eine exotische Wirkung - darin lag und liegt der besondere Wert der künstlerischen Ästhetik Gutmanns.

Neben seiner Arbeit als Fotograf gründete Gutmann 1938 den Fachbereich für Fotografie an der San Francisco State University und lehrte dort noch bis 1973.

Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Otto Hagel entschied sich Hansel Mieth (geboren 1909 in Fellbach/Stuttgart) 1931 vor dem aufkeimenden Nationalsozialismus zu fliehen. Ziel ihrer Reise war San Francisco, das sie während der Great Depression erreichten, in einer Zeit der Armut und Arbeitslosigkeit. Mieth und Hagel überlebten nur, weil sie bereit waren, jede erdenkliche Arbeit anzunehmen. Unter diesen Umständen begannen sie, ihre Kameras auf das Leben der Menschen ihrer Umgebung zu richten. Sie fotografierten Tagelöhner, Plantagenarbeiter, Arbeitslose und ethnische Minderheiten. Grosse Beachtung fanden vor allem Mieths Bilder vom Generalstreik 1934. Das international renommierte LIFE-Magazin wurde darauf aufmerksam und stellte Mieth als Fotografin ein (Hagel hingegen blieb sein Leben lang Freiberufler). In der von Männern dominierten Welt des Fotojournalismus gelang ihr in den Folgejahren eine beeindruckende Karriere. Sie dokumentierte das soziale Ungleichgewicht von der Zeit der Great Depression bis hin zum Verlust der Bürgerrechte der Japaner in amerikanischen Internierungslagern. Diese Bilder erschienen in nahezu jedem Fotomagazin der Welt.

Ende der 1940er Jahre gerieten Mieth und Hagel in die Mühlen der McCarthy-Inquisition und wurden gezwungen, nach Deutschland zurückzukehren. Wenige Jahre später kamen sie jedoch wieder zurück und lebten bis zu ihrem Tod (Hagel starb 1973, Mieth 1998) auf ihrer Farm in Santa Rosa.

Wir danken

Ursprüngliche Web Produktion:

Chantal Buard

Ursprüngliches Web Design:

Glows in the Dark Studios

Jon Betts

Fotos:

Chantal Buard

Recherche, Texte und Übersetzungen:

Jessica Kraatz Magri

Hans-Christian Mennenga

Madeleine Cornu Catero

Ulrike Hack

Webmaster Goethe-Institut San Francisco:

Madeleine Cornu Catero

Speziellen Dank an:

Bernd Brunner

Everywhere You Look ist ein Projekt des Goethe-Instituts Washington für die USA und Kanada.

Allgemeiner Herausgeber:

William Gilcher, Goethe-Institut Washington