La Montagne magique

Quand le développement personnel n’est qu’illusion

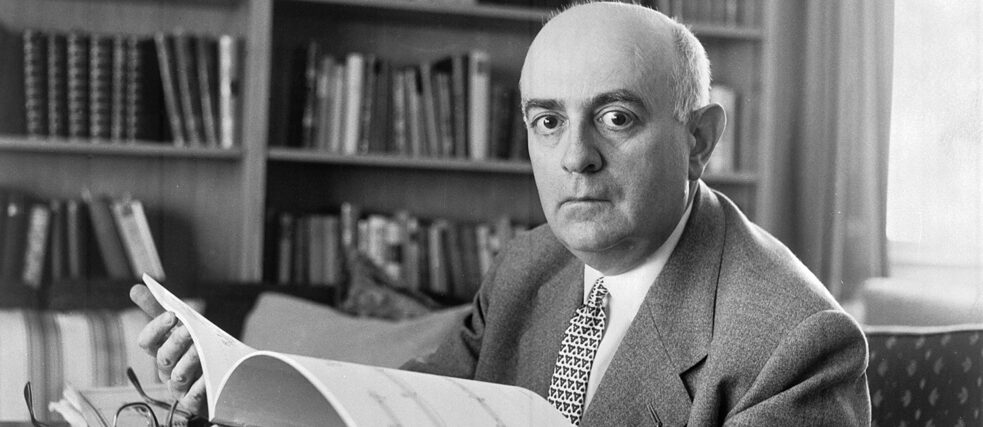

Theodor W. Adorno recommandait aux lecteurs et lectrices du roman de Thomas Mann de renoncer au laborieux travail de déchiffrage des symboles et d’oublier l’auteur de l’ouvrage ; mieux valait lire trois fois cette œuvre ! L’auteure Katarzyna Trzeciak nous dit pourquoi il n’est pas inutile de réfléchir à cette suggestion.

De Katarzyna Trzeciak

Theodor Adorno était important aux yeux de Thomas Mann pour ses travaux de recherche sur Arnold Schönberg. En 1962, il avait affirmé qu’on ne pouvait vraiment comprendre l’œuvre de Thomas Mann qu’à partir du moment où l’on cessait de lorgner sur le guide Baedecker. Il recommandait aux lecteurs de La Montagne magique de laisser de côté le travail ardu du décryptage des symboles et de ne pas essayer de retrouver les influences philosophiques qui expliqueraient l’intention de l’auteur. Il était selon lui préférable de soumettre le roman à une triple lecture, en reléguant l’auteur au second plan et sans chercher ce qu’il aurait voulu dire ou enfouir dans son ouvrage. Pourquoi faudrait-il suivre cette suggestion qui relève, aujourd’hui, il faut bien le dire, du pur plaisir intellectuel ? Pourquoi recommander la relecture d’un roman qui non seulement regorge de littérature secondaire mais qui est aussi associé à de multiples frustrations avérées. En outre, peut-on se fier aux remarques d’un philosophe aussi exigeant que l’auteur de la Dialectique négative ?

Une plaisanterie supérieure

D’après Adorno, l’œuvre commence – quoi qu’en pense Thomas Mann - là où l’intention de l’auteur se termine. Mais lors d’une conférence à l’université de Princeton en 1939, Thomas Mann présenta La Montagne magique comme une œuvre qui avait un sens immanent, une intention beaucoup plus vaste que celle de l’auteur lui-même. Cette pensée sur l’art est ici similaire à celle de son partenaire intellectuel qui, dans son essai, voulait libérer la littérature de ses auteurs en tant qu’individus. On constate par ailleurs d’autres points communs, Adorno se référant à plusieurs reprises, dans son grand œuvre, Théorie esthétique, à Thomas Mann dont il interprète le travail artistique comme « une plaisanterie supérieure ». Il ne donne pas de références précises ni de sources particulières et évoque Thomas Mann de manière à la fois directe et habile : en effet, ce qui l’intéresse finalement est l’idéal que représente l’artiste de cirque dont l’art prend la forme d’un « numéro d’illusionniste » : « L’acte tant méprisé de la magie se répète au niveau formel le plus élevé ». Thomas Mann se comporte de la même façon quand il cite des auteurs de référence, notamment devant son auditoire américain à propos de la pierre angulaire de La Montagne magique. Il prend alors appui sur ce que Goethe appelait sa « très grave plaisanterie » - c’est ainsi que ce dernier décrivait son Faust et Thomas Mann aimait aussi appliquer cette citation à La Montagne magique. Finalement celui-ci s’arroge le droit d’exiger de son propre lecteur une deuxième lecture du roman tandis qu’Adorno va jusqu’à en réclamer une troisième, mais en demandant également de reléguer l’auteur à l’arrière-plan en raison de la technique narrative singulière et de sa musicalité. Thomas Mann fait ce choix précisément pour la raison qu’Adorno voulait laisser de côté. Les deux intellectuels se rejoignent sur l’idée d’une œuvre d’art facétieuse, jouant sur des différences et des similitudes inattendues ; une forme d’humour qui leur est propre et qui se manifeste là où l’histoire de la réception et, dans une certaine mesure, de la littérature (ou même de la philosophie) ne voient que le sérieux et la lourdeur de l’œuvre intellectuelle et littéraire.Placet experiri

Mais que se passe-t-il si l’on veut voir dans La Montagne magique une plaisanterie, un numéro d’illusionniste audacieux ? Placet experiri, a coutume de dire Settembrini dans le roman en citant Pétrarque. Hans Castorp, le héros ingénu à qui il transmet cette maxime, va appliquer celle-ci, mais dans une situation qui répugnera profondément à son mentor spirituel. Dans le chapitre « Improbables séances », il participe, guidé par « la curiosité absolue du voyageur désireux de se cultiver » à une séance de spiritisme. Placet experiri – aimer expérimenter. La protagoniste à l’origine de cette expérience est Ellen Brand, « un charmant brin de fille de dix-neuf ans », c’est ainsi que la présente le narrateur, non sans prétention. La demoiselle a un talent de médium, ce qui permet la tenue de cette séance de spiritisme aux allures de « jeu de société » au sein du cercle familier que Hans Castorp avait rejoint. Thomas Mann dote « ce jeu » d’un maximum d’accessoires appropriés, notamment de verres qui se déplacent sur une table pour communiquer avec un esprit épelant des noms. Pour finir, Castorp entrera lui aussi en contact avec cet esprit afin de savoir combien de temps il restera encore au sanatorium. La réponse qui lui est murmurée est un ordre : « marche… en biais »*, ce qui suscite la consternation, non seulement chez lui mais aussi parmi le cercle de participants. Et comme si cela n’avait pas été suffisant, un « souvenir » qu’il n’avait pourtant pas emporté à la séance apparaît soudain, posé sur ses genoux, provoquant en lui un profond étonnement. Il put toutefois faire disparaître furtivement la petite plaque photographique en question. Que lui était-il donc arrivé ? Lorsqu’il évoquera plus tard cette séance avec Settembrini, son mentor s’indignera – contre cette imposture. Néanmoins, le discours indirect utilisé dans ce passage montre bien que Castorp n’est pas d’accord avec la réaction de celui-ci. Lors de l’expérience de la séance de spiritisme, il avait en effet compris pour lui-même la signification du concept d’« illusion ». « Que pensait M. Settembrini du mot "fantasmagorie" ? Dans ce concept, l’association d’éléments oniriques et réels était peut-être moins étrangère à la nature que notre fruste pensée quotidienne. Le mystère de la vie était littéralement insondable ; fallait-il s’étonner si d’aventure des fantasmagories en émanaient, lesquelles… Et notre héros poursuivit ainsi, étant enclin aux aimables concessions et au laxisme intégral.Ces réflexions sont ensuite tempérées dans la narration, signe de l’indulgence propre aux auteurs face à une évolution éventuelle de leurs personnages ; mais dès que Castorp pourrait atteindre un niveau de conscience plus élevé, cette possibilité est aussitôt proscrite par l’auteur. Les petits tours de magie, et donc aussi les « fantasmagories », sont alors appréhendés dans la narration comme des plaisanteries d’un ordre supérieur, et par là même, comme une moquerie envers l’éducation ou l’évolution du jeune héros. Hans Castorp a tenté une expérience dont l’auteur nous empêche – malgré les attentes des lecteurs - de connaître le résultat. Même s’il s’agit d’un long chapitre foisonnant de détails, il ne débouche pas sur une transformation spirituelle et/ou intellectuelle ni sur une plus grande maturité du personnage. Le mot latin « experientia » vient du verbe « experior » qui signifie : « mettre à l’épreuve », ce qui renvoie davantage à une activité durable qu’à une découverte. Ce n’est pas comme si Hans Castorp ne tentait rien ! Il fait ses expériences mais reste invariablement le même – tel qu’il est présenté par le narrateur - un sujet toujours avidement en quête de compromis.